为落实立德树人根本任务,进一步全面深化本科教育教学改革,提高拔尖创新人才自主培养质量,学校决定编制2025版本科人才培养方案,现提出如下指导意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,牢记“与祖国同行、为人民奉献”殷殷嘱托,全面落实学校第十一次党代会精神,履行建设教育强国龙头使命,服务支撑中国式现代化建设,围绕建设特色鲜明世界一流大学办学目标,弘扬“勤读力耕,立己达人”优良传统,坚持“三全育人、五育融通、师生融乐、全面发展”教育理念,深入推进科技教育与人文教育融贯、教科产研融合,着力培养拔尖创新人才。

二、基本原则

(一)五育融通,全面发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,将思想政治教育有机融入教育教学全过程、各方面,培养学生家国情怀和社会责任感。体系化设计五育融通,从侧重知识传授向“价值塑造、能力培养、知识创新”融为一体转变,践行“无德育不立己、无智育不达人、无体育不狮山、无才艺不华农、无劳动不幸福”,以德铸魂、以智启学、以体健身、以美润心、以劳增智。

(二)通专融合,本研贯通

从专业教育向通专融合教育转变,坚持文理兼修、大类培养,实施通识教育、专业教育、多样选择的“三段多元”培养模式。构建“通专融合、交叉复合、本研贯通”一体化神经元式课程结构,进一步优化通识基础课程、大类平台课程、专业核心课程和实践教学体系,以合理的课程梯度、挑战度促进文理通识厚实、学科基础宽宏、专业能力精诣。

(三)数智融创,学科交叉

通过综合设计跨学科课程、交叉实践项目,促进理论课程、实践环节多层次、多维度跨学科交叉融合。创设基于“人工智能+人类智慧”(AI+HI)深度交互的教育教学模式,以学生人工智能能力框架为考量优化课程体系和教学内容,利用新型数智教育资源和以人为本的人工智能教育教学方法,促进学生对人工智能的理解、应用和创造,培养学生数智创造力。

(四)科教融汇,教产融合

面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康,教科产研融合提升学生实践创新力。深度实施科教融汇,聚焦人才自主培养能力提升,在理论课程和实践教学设计中畅通教育教学、科技创新、人才成长的良性循环。多维推进教产融合,依据经济社会发展和产业变革需求创设育人境域,锤炼强农兴农真本领。

(五)资源融贯,多元选择

从专业化培养向个性化发展转变,扩大学生自主选择权,全面开放各类课程,支持学生自主选择课程、选择教师。丰富优质资源供给,拓宽辅修、国际课程学习、出国(境)交流渠道,培养学生自主学习力、全球胜任力和领导力。

三、修订重点

(一)精准确立人才培养目标

学校本科人才培养总目标是:培养勤奋踏实,基础扎实,视野宽广,具有健全人格、健康体魄、崇高审美、全面知识体系与干事创业本领,家国情怀和社会责任感深,自主学习力、实践创新力、数智创造力和全球胜任力强,能够引领发展和增进人类福祉的德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

围绕学校办学定位和人才培养总目标,突出人才培养目标的激励性、特色性、时代性,聚焦拔尖创新人才培养,优化各专业的人才培养目标,高标准严要求制订人才质量标准,明确知识、能力、素质达成目标及要求。

(二)系统设计通识与公共基础课程

以中华优秀传统文化、中外人文经典导读、逻辑学与批判性思维、写作与沟通等通识课程学习为载体,强化学生文史哲艺通识素养。优化公共基础课程体系,分类、分层开设大学英语、数理化生类、信息科技类等公共基础课程。开设人工智能基础课程、核心课程和数智实践课程,促进人工智能深度融入专业人才培养体系。适度增负体育教学,将体育教育从课内向课外延伸,让学生习得基本运动技能和至少1项专项运动技能。开足上好美育课,强化美育实践,让学生掌握1项艺术特长。结合专业实践设置不少于32学时的劳动教育必修课程,开展创新性、创造性劳动教育。

(三)科学设置大类平台课程

根据学科共性基础,设置农业生产类、生命科技类、工程科技类、信息科技类、环境生态类、理学类、经济与管理类、人文社科类等大类平台课程。重塑以学生角色转换、思维涵养为目标的大类导论课。同一大类下的各专业前3学期必修课程设置原则上应相同,鼓励有基础、有条件的学院(部)联合开设大类平台课程。

(四)整合强化专业课程

每个专业开设4-6门“系统连贯、逻辑递进、层次清晰、动态更新”的大学分专业核心课程。围绕前沿探究、综合应用、创新创业等不同类型设置课程模块,做好本研贯通课程衔接与设计。

(五)融合开设学科交叉课程

深化农理交叉、农工交叉、文理交叉,鼓励开设跨专业、跨一级学科、跨学科门类交叉课程,将人工智能嵌入专业课程、融入专业教育,促进学生跨学科学习,培养学生跨学科思维和数智思维。同步设计辅修专业、辅修学位培养方案。

(六)系统设计实践教育教学环节

增大实践教学比重,进阶式设计实践教学体系,完善劳动与耕读教育、课程实验、课程设计、课程实习、综合实习、创新创业训练等实践环节。坚持教科产研结合,注重面向重大科研需求、行业产业需要、应用场景构建等更新实践教学项目和实践教学内容,增加综合设计性、研究创新性等项目,让学生通过项目制实践、研究创新活动和产业场景应用真题真做,提升善于发现、分析和解决复杂问题的能力。

四、学分要求与课程设置

(一)理论课每16学时计1学分。实验课、设计课、体育课每30学时计1学分。实习实践环节,集中组织开展的,每1周计1学分,分散开展的,累计2周计1学分。毕业论文(设计)每2周计1学分。

(二)控制专业修读总学分,农理类专业原则上不超过140学分,人文社科类专业原则上不超过135学分,工科类专业原则上不超过155学分,五年制专业原则上不超过175学分。学生每学期修读学分一般不少于15学分(毕业学年除外),不高于25学分。

(三)农理工类专业实践学分(含实验课学分)原则上不少于总学分的30%,人文社科类专业实践学分(含实验课学分)原则上不少于总学分的20%。

(四)每专业设置40学分左右的专业课程,供学生辅修双学位,自主选择开展个性化学习。

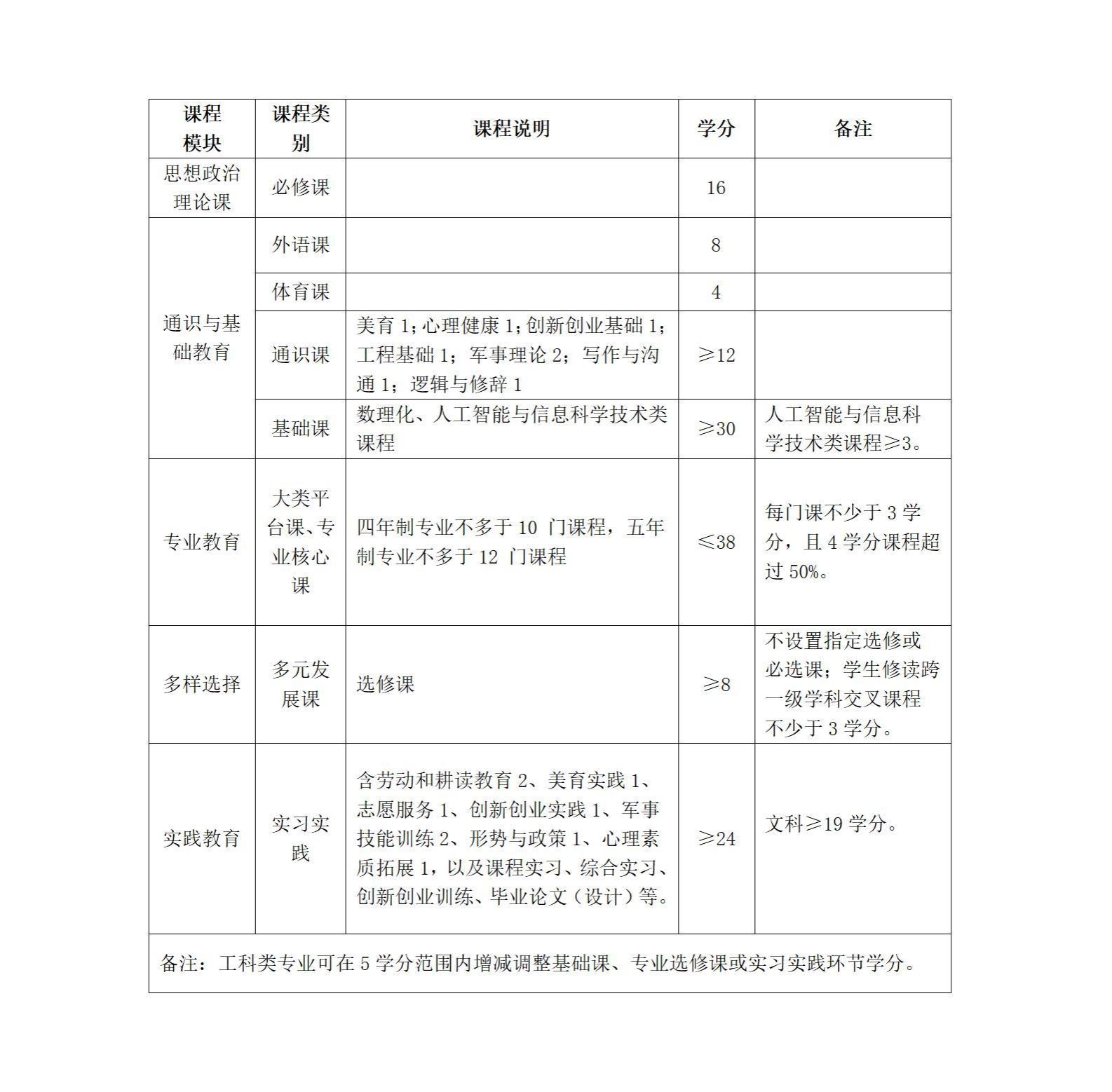

课程设置及学分要求

五、具体要求

(一)加强领导

学校成立由青平任组长,王从严、李大鹏任副组长的领导小组。学院(部)成立由院长(主任)任组长的专项工作组,负责组织本科人才培养方案编制工作。校、院教学指导委员会应充分履职尽责。

(二)充分论证

充分吸收近年来教育教学研究改革和学校教育思想大讨论成果,加强“招生-培养-就业”联动,深入听取师生、校友意见建议,邀请一流高校、科技领军企业和行业专家参与研讨,充分做好人才培养方案论证。

(三)确保质量

各学院(部)应树立创新引领的质量意识,围绕学校办学定位、人才培养理念、人才培养目标,制订以追求卓越为导向的人才培养方案,经学院(部)教学指导委员会审议、党政联席会议通过、学校教学指导委员会审定后发布实施。

(四)保证进度

各学院(部)应及时启动人才培养方案修订工作,于2025年4月30日前完成人才培养方案初稿,并组织征求意见,开展专家论证,不断优化人才培养方案。5月28日前,将各专业人才培养方案报送本科生院。6-7月,学校组织人才培养方案论证、修订工作并定稿。